南海所“斑节对虾小棚高效生物絮团养殖技术”试验示范在广西钦州通过专家现场验收

9月22日,广东省农业技术推广中心组织专家在广西壮族自治区钦州市钦南区共创水产养殖专业合作社对虾养殖基地,对中国水产科学研究院南海水产研究所、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)、三亚热带水产研究院等单位联合开展的“斑节对虾小棚高效生物絮团养殖技术”试验示范进行现场测试查验。会议由广东省农业技术推广中心渔业技术推广部部长姜志勇主持。

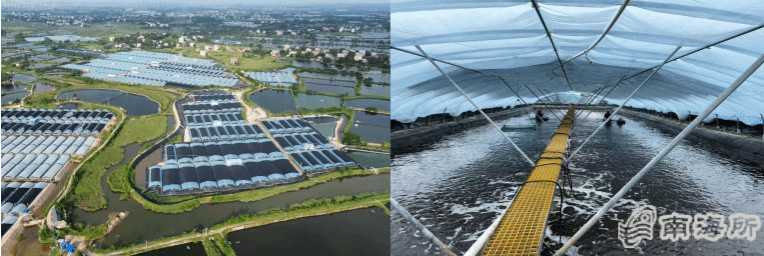

该示范基地500亩(小棚池460个),周边示范区合计1080亩。试验共启用76个小棚池,其中养殖斑节对虾23个池,全程跟踪监测5个池,单池面积近半亩(325 m2)。斑节对虾良种虾苗经40天集中强化培育至3.5 g/尾再行分池养成,分池密度为2.5万尾/池,目前已分池养殖104天。

此次课题组首次采用了全铺膜小棚池开展“斑节对虾小棚高效生物絮团养殖技术”示范,主要技术特点如下:

一是封闭式管理与病害防控:针对IMNV、VTPD、EHP、AHPND、WSSV、DIV1、Fus等对虾常见病原,养殖全程定期监测虾苗、幼虾、成虾、养殖水体的病原含量,实行封闭式管理,严格控制养殖系统水体交换,采用微生物生态防控病害发生。

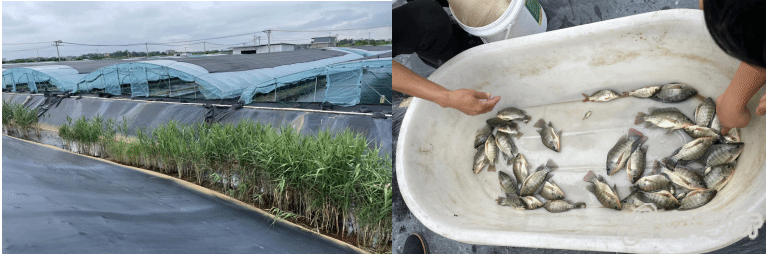

二是养殖水原位调控:通过投加亚硝酸盐氧化菌,建立水体菌藻生物絮团硝化功能稳态系统,增强益生菌定向控制水质功能,净化氨氮、亚硝酸盐氮;水质理化因子精细控制,定期施用小苏打等稳定水体pH和总碱度,应用自主研发的射流增氧推水装置,提升溶氧与促进水体流动。

三是分级养殖与分批收获:实施优质大规格虾苗分级养殖,分批适时收获保证养殖效益,使用高品质益生菌发酵饲料,优化自动化投饲机投喂策略,饲喂频率6-12餐/日,提高饲料利用效率和人工作业效率。

四是尾水净化与循环利用:通过虾鱼串联养殖实现营养物质高效利用,富余生物絮团经环沟沉降收集,转入生态池用于投喂杂食鱼类(如耐盐罗非鱼),处理后水体可返回养殖池再利用,养殖过程可基本实现零排水。

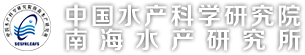

验收会上,专家组听取了课题组曹煜成研究员的工作汇报,审阅了生产记录和第三方检测报告等相关材料,察看了养殖现场,并进行抽样查验。专家抽样查验了B7号和B13号虾池,结果显示:虾池水体呈浅黄褐色,水中悬浮有丰富活性生物絮团,斑节对虾活力良好。每池随机抽样30尾对虾检测,B7池虾体均重37.4 g/尾,平均体长17.3 cm;B13池虾体均重39.8 g/尾,平均体长17.7 cm。经测算,平均亩产1372 kg,分池养殖成活率 74%,饲料系数1.75。养殖过程用水量减少60%以上,氮磷排放降低40%以上。

经现场测定,水质指标达到健康养殖要求。与当地斑节对虾泥底小棚养殖模式(平均亩产850 kg)相比,该技术模式显著提高了斑节对虾产量,养殖全程不使用抗生素和化学消毒剂,虾体健康,且大幅降低了养殖用水量和氮磷排放量,经济和环境效益显著,具备良好的推广应用前景。

分享到朋友圈

粤公网安备44010502001742号

粤公网安备44010502001742号