南海所首次揭示水下噪声对中华鲎的损伤和分子应激机制

近日,中国水产科学研究院南海水产研究所中华鲎保护科研团队联合院级南海渔业生态环境监测与评价创新团队,以潮间带生态系统健康指示物种中华鲎为对象开展研究,首次发现海上风电运行期水下噪声对中华鲎(Tachypleus tridentatus)幼体的生存、行为和分子水平健康有显著影响,揭示了这一“蓝血古生物”对噪声污染的高度敏感性。相关研究成果以“Anthropogenic noise triggers mortality and molecular stress in the copper-blooded marine invertebrate: The horseshoe crab (Tachypleus tridentatus)”为题,发表于国际环境科学权威期刊《Environmental Research》(JCR一区,影响因子7.7,联合培养研究生应紫薇为第一作者,颉晓勇副研究员和谷阳光研究员为共同通讯作者)。

近年来,随着全球清洁能源需求增长,海上风电在沿海地区快速发展。然而,风电场在建设和运行过程中产生的水下噪声逐渐成为一种新型环境污染源。与传统化学污染物不同,噪声长距离传播,干扰海洋生物的行为和生理功能。此前的研究多聚焦鱼类和甲壳类,对进化历史超过 4.45 亿年的鲎类关注不足。中华鲎是重要的海洋生态指示物种,其铜蓝色血液在医药领域应用广泛。然而近年来,因环境压力和人类活动的双重影响,其种群急剧下降,对噪声污染的响应机制亟待探究。

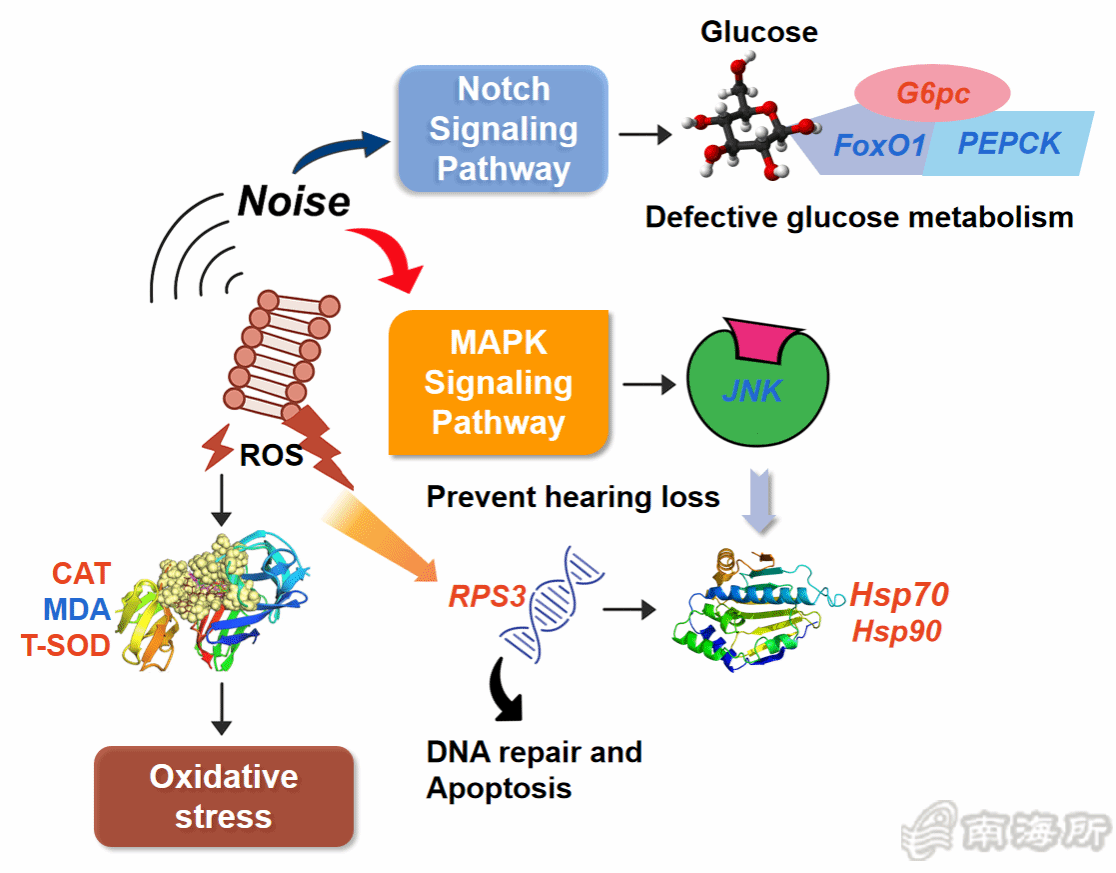

基于此,研究团队以中华鲎幼体为研究对象,首次整合行为学实验、生理指标分析与转录组测序,系统评估运行期低频噪声对其多层次影响。研究结果表明:① 噪声暴露导致幼体死亡率显著升高,并呈现剂量依赖性趋势,高噪声水平(100 dB)下幼体出现明显行为失调;② 噪声引发强烈氧化应激反应,抗氧化与免疫相关酶活性差异显著;③ 多种基因表达受显著调控,其中热休克蛋白 Hsp70 被确定为典型噪声响应基因,MAPK 信号通路和细胞凋亡等应激相关过程显著富集。

该研究首次揭示运行期水下噪声对中华鲎这一铜蓝血无脊椎动物的损伤及分子应激效应,不仅确认 α-actinin 可作为相关研究的稳定参考基因,还提出 Hsp70 可作为噪声生物学研究的重要标志基因。这一成果填补了海洋噪声生态效应研究的空白,为将水下噪声纳入海洋环境风险评估与资源管理提供科学依据。研究团队建议,在推动清洁能源发展的同时,相关部门需要关注海洋噪声污染的生态风险,制定更科学的中华鲎保护与海洋生态修复策略。

该研究得到国家重点研发计划项目(2024YFD2401401;2024YFD2401404)、 广东省自然科学基金(2024A1515012696)、广东省自然科学基金海上风电联合基金(2023A1515240004)、中国水产科学研究院中央级公益性科研院所基本科研业务费(2023TD15)项目的资助。

全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935125019322

图1. 海上风电水下噪声对中华鲎幼体的生物学效应机制示意图。 该示意图整合了行为学、生理学和分子水平的响应,展示噪声暴露导致幼体行为异常、氧化应激增强,并伴随Hsp70表达上调及 MAPK 信号通路激活,突显水下噪声对蓝血无脊椎动物的潜在生态风险。

分享到朋友圈

粤公网安备44010502001742号

粤公网安备44010502001742号